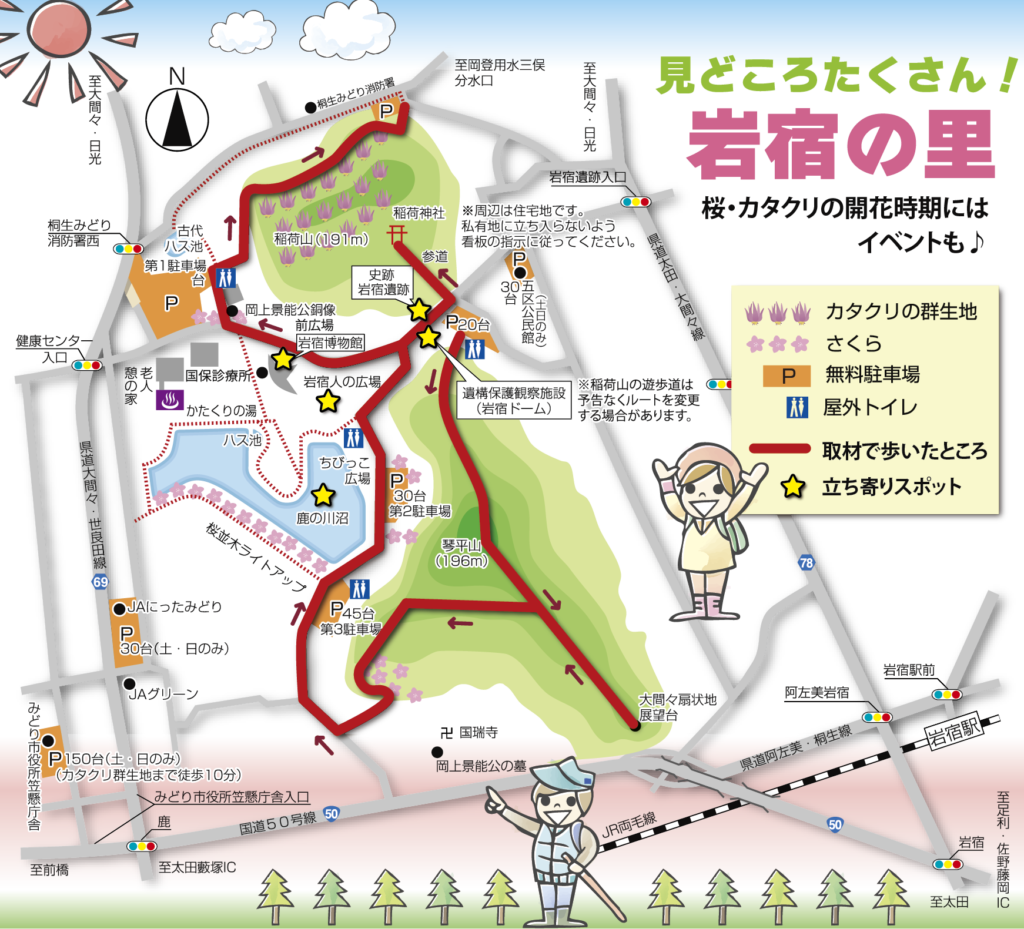

岩宿遺跡をはさんで広がる琴平山(こんぴらやま)と稲荷山(いなりやま)をハイキング。展望台がある琴平山とカタクリの群生地として知られる稲荷山は標高が低く気軽に歩けるんです♪ 近くには桜の名所・鹿の川沼(かのかわぬま)や岩宿博物館などがありますよ。

琴平山(標高196㍍)をハイキング

大間々扇状地をのぞむ展望台へ

2月下旬の快晴日、岩宿ドーム横の駐車場に車を止めて琴平山から登ります。はじめはゆるやかな上り坂。右手に鹿の川沼が見える辺りから急な上り坂に。ただ、ここを上りきるともう頂上でした。三角点のある頂上から少し下ると右への分かれ道にでますが、まずは展望台(大間々扇状地展望台)を目指して直進。実はこの展望台、以前から国道50号を走行するたびに見上げていて、一度行ってみたいと思っていた場所。わくわくしながら小さな鳥居をくぐり岩場の先へと進むと、大きく広がる景色が眼前に。取材日は見えませんでしたがすっきり晴れた日は富士山を望むこともできるそう。登山口からここまで約20分。少し休憩してから先ほどの分かれ道へ。

岡上景能(おかのぼり・かげよし)公の墓(国瑞寺)と書かれた標識に従い進むとほどなく突き当たり、左へ下ると道路にでました。時計を確認すると11時20分(休憩を含め所要時間約40分)。鹿の川沼沿いの道路を歩いて駐車場まで戻り、昼食を挟んで稲荷山に登ります。

稲荷山(標高191㍍)をハイキング

稲荷神社参道とカタクリの群生地

稲荷山は阿左美村の稲荷神社。参道は岩宿ドーム横駐車場の対面にあります。北側斜面はカタクリの群生地となっていて、例年3月下旬から4月上旬にかけて美しい紫紅色の花を咲かせます。

参道には四つの鳥居が。それぞれ趣があって楽しめますが急勾配なのでご注意を。最後の赤い鳥居の奥にベンチがあるのに納得。そしてここから鞘堂(さやどう)までの参道が一層きつく感じたのは年のせい? 手すりがあって助かりました。本殿を保護する鞘堂には、大きな刀の飾り物と立派な扁額(へんがく)が掛けられていて一見の価値あり。守るように根を張る木も必見です。頂上はすぐ裏に。これより先の通行禁止(カタクリ保護のため)の看板と、お稲荷様のほこらがありました(下山を含め所要時間約30分)。

カタクリの群生地へは岩宿博物館前道路を歩いて第一駐車場裏から入りました。取材日は何も咲いていなかったけど、気持ちよく歩けるハイキングコースです。カタクリは早朝や夕方は花を閉じるそうなので見学は日中がおすすめです。

見どころたくさん! 岩宿の里

桜・カタクリの開花時期にはイベントも♪

岩宿遺跡周辺は岩宿の里と呼ばれ、憩いの公園として親しまれています。毎年、桜・カタクリの開花時期には各種イベントも開催。ハイキングとあわせてお楽しみください。

琴平山を下山し岩宿ドームへ戻る道で立ち寄れる鹿の川沼。吹く風が心地よく、「お弁当を持ってくればよかった」と後悔したほど、ピクニックに最適な場所です。世界の代表的な旧石器時代の住居を復元した岩宿人の広場なども戻る道中で見学できます。

今回のハイキングの発着点となった岩宿ドームは入館無料(月曜休館)。ドーム内では関東ローム層の地層断面が観察でき、入り口には岩宿遺跡を発見した相澤忠洋像もあります。

またドーム対面には、その成果をたたえる石碑が。岩宿遺跡は旧石器時代の日本にも、ヒトが生活していたことをはじめて明らかにした大発見でした。

カタクリの群生地への往来で立ち寄れる岩宿博物館(月曜休館、入館料一般310円)。相澤氏が見つけた石器などを展示しています。

令和7年第30回「カタクリさくらまつり」

3月22日から4月13日まで、みどり市笠懸町岩宿の里を会場に「カタクリさくらまつり」が開催されます。

期間中の週末は子どもダンス、ジャグリング・アクロバットなどさまざまなイベントを開催。物産品販売もあります。詳しくはみどり市ホームページをご参照ください。

(写真は過去のものです)

みどり市産業観光部観光課。開花情報問い合わせ☎0277・46・7289(みどり市観光協会)