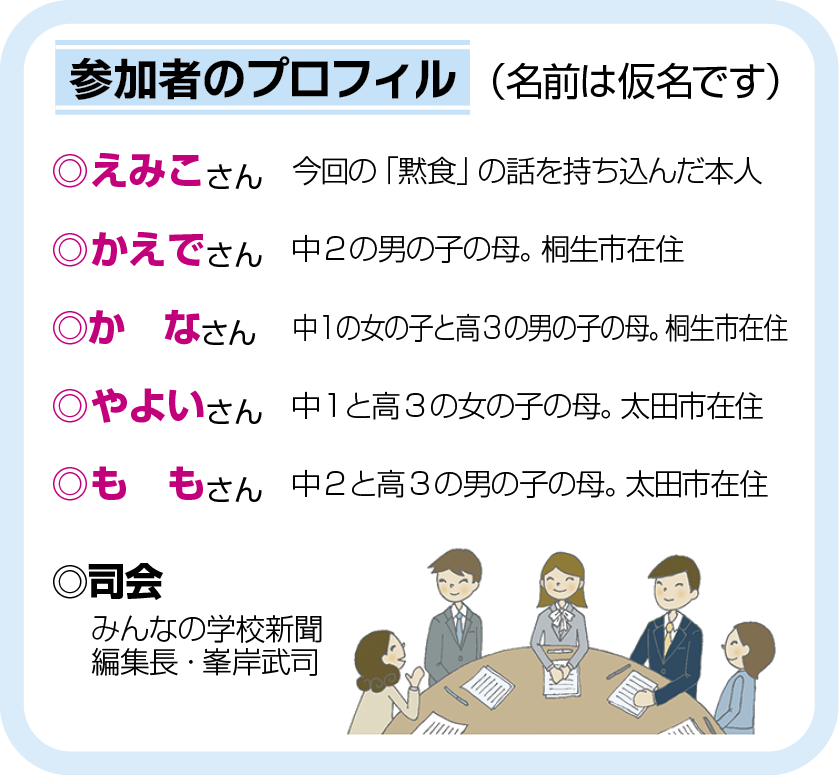

学校のことや勉強のことなど、子どもの教育をめぐる親の悩みは尽きないもの。「よその家ではどんなふうに考えているのか知りたい」。そんな声に応えて、みんなの学校新聞編集局では、同じ境遇の親たちに集まっていただき、本音で語り合ってもらう場を設けました。題して「子育て世代のぶっちゃけ座談会」。今回のテーマは「いまだに学校は黙食って、どーなの?」です。①を2回に分けて掲載します。今回は②前編です。

(2025年1月28日付「みんなの学校新聞」記事から)

食事中、おしゃべりしてはいけない呪縛

●司会 学校の中での食事と話が少し変わりますが、ご自宅とかだと、自分たちが子どもの時っていうのは、 共働きも少なくて、母親がいつも家にいたり、場合によってはおじいちゃん、おばあちゃんもいて、みんなで一緒に食卓を囲むっていうのが当たり前だったと思うんです。今は核家族で共働き家庭が大半なので、ご家庭での食事はどんな感じでしょうか?

◎かえで 食べるっていうことって生きていく上ですごく大事な部分を占めているって私は思っています。 どんなにつらいことがあったりとか、悲しいことがあったりとか、学校で嫌なことがあったりとかしても、とりあえず食べるっていうことだけでもできていれば、生きていける。その食べる時間を家族みんなで共有できるのが、理想だと思っています。きちんと家族みんながそろってるっていう食卓に憧れはあるけど、現実、なかなか難しいですよね。特に私はシングルなので…。

●司会 皆さんのお宅も同じような感じだったりしますか?

(一同うなずく)

●司会 そうすると、みんなでワイワイ、テーブル囲って食べる楽しさを経験する場として、保護者目線でいうと「せめて学校だけでも」っていう思いがあったりするんじゃないですか?

◎もも 学校には給食を用意してもらってることだけで、もうすでにめっちゃ感謝しています。だから、理想はあるけれど、先生が大変なのも知ってるし、時間がないのも分かるし、学校にそれ以上求めるのはなかなか難しいだろうなって気がします。

うちの子は家では魚は食べないけれど、給食だと食べるみたいなので、栄養のバランスのとれた食事を提供してもらっているだけで、ありがたいです。

◎やよい かえでさんの言うように食べることは生きていくのにとっても大事なことですよね。「いただきます」という言葉にはその命をいただくことへの感謝、作ってくださった方への感謝の気持ちがあると思います。きちんとそういう感謝の気持ちを持って食事してるんだろうか、ただおなかを満たすために食べてるんだろうか、とかそういうことを親としては気にしちゃいますね。

●司会 食育的なところですね。

◎やよい 先生が時間に追われているのは分かるんですけど、「食べることをないがしろにしてはいないか」ということは気になります。

●司会 学校給食の場においてということですよね?

◎やよい そうです。ちょっとお話が大きくなっちゃうんですけど…。だから、黙食はどうなのかなって思います。

●司会 向かい合わせでなくても、一斉にいただきますっていうふうにやってるのか、それとも、時間ないから準備できた人から食べていいよみたいな感じでやっているのか。 学校でどういうふうに食べているか分からないですけどね。もしそうだとしたら、ちょっと嫌ですよね。

(編集部注)中学校関係者の取材で、一斉に「いただきます」をして食べているとの回答が得られた。

◎かえで もしそうだとしたら、食事が作業みたいになっちゃいますよね。

そういえば、私が子どもと一緒に食べていた時に、私がすごくおしゃべりしていて、うちの子、まだ小学校だったんですけど、「ママ、しーっ」とか言われたことがあるんです。

「食べている時は、そんなにしゃべっちゃダメなんだよ」みたいなことを、息子が小5ぐらいの時に言われたんですよ。もうすでにコロナで黙食になっていた頃です。私、「えっ?」と思って。

●司会 なるほど

◎かえで その時に「ご飯の時間っていうのは、その日にあったこととかを楽しくお話ししたり、コミュニケーションを取るものなんだよ。だから、おしゃべりしてもいいんだよ」みたいなことを子どもに話したことがありました。

◎やよい (子どもに)「食べてる時、しゃべっちゃダメなんだよ」みたいに言われた経験、私にもあります。

◎もも 静かに食事するのが正しいみたいな環境で育ってしまっている感じなんですかね。

(②後編へつづく)

本記事は「みんなの学校新聞」で読むことができます

https://np-schools.com/news/12233

[群馬の教育をもっと元気に!]というコンセプトでスタートしたウェブメディア。群馬の教育を元気にすることで、子供たちの未来ももっと明るく、元気になればいいな。そんな思いをこめて運営されています。独自の紙媒体も年2回発行を予定。運営(編集室)は桐生タイムス社が行っています。

→ 「みんなの学校新聞」(https://np-schools.com/)