文学の世界でも多くの人たちに影響を与え、輝いた人たちがいます。今回はそんな群馬出身の歌人・詩人たちを紹介します。

※入館料、休館日に関しては変更もあります。確認してからお出かけください。

萩原朔太郎/口語自由詩を確立した近代日本詩の父

明治19(1886)年、裕福な医師の長男として前橋市に生まれました。小学校の頃は学校はあまり好きではなく、読書を好み手当たり次第読んでいたようです。中学時代にいとこである萩原栄次から短歌の手ほどきを受けました。高等学校は落第、転校、退学などを繰り返し、結局卒業はせず、音楽、美術、演劇、歌劇などに親しみ、マンドリンも習っていました。

その後、大正2年、27歳のころ北原白秋の雑誌『朱欒(ざんぼあ)』に5編の詩を発表し詩壇デビューします。そして大正3年、室生犀星、山村暮鳥と3人で「人魚詩社」を設立。大正4年に詩誌『卓上噴水』を創刊します。大正6年31歳で第1詩集『月に吠える』を自費出版。形式にとらわれない、口語の緊迫したリズムで感情を表現し、詩壇に大きな影響を与えます。そして、大正12年に出版した『青猫』で、口語自由詩の確立者として不動の地位を得ました。また、詩集のほかにも多くの評論集、エッセー集、アフォリズム(短い言葉で深い真理や鋭い洞察を表現したもの)集も刊行されています。

前橋文学館に入るとすぐ、壁面に配された朔太郎の詩が目に飛び込んできます。階段や廊下の壁面にも大きなものが。これらに専用アプリをダウンロードしてかざすと動画や朗読が流れる仕組みになっており、より深く詩の世界に入り込める楽しい工夫が凝らされています。

2階には「朔太郎展示室」が常設され、自筆原稿やノート、著作、遺品などが展示されており、朔太郎の軌跡や人となりを知ることができます。また、こちらで詩を朗読する朔太郎の肉声や、朔太郎が作曲したマンドリンの曲を聞くことができます。

3階のオープンギャラリーでは朔太郎の短編小説『猫町』を題材にした装丁を集めた企画展「『猫町』を包む」が開催中です。個性豊かな装丁が目を楽しませてくれます。朔太郎は装丁にもこだわりが強かったそうです。9月7日まで、興味のある方はお見逃しなく。

文学館斜め前にある「萩原朔太郎記念館」は朔太郎の生家の書斎、離れ座敷、土蔵を移築し公開しています。また、市内6カ所にある朔太郎の詩碑のうち二つが文学館前の通り沿いにあるので散策してみるのもいいですね。

萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち前橋文学館

前橋市千代田町3-12-10

027・235・8011

一般・大学生100円、高校生以下無料/水曜休館

石原和三郎/子どもの言葉で永遠のメロディーを紡いだ人

石原和三郎は慶応元(1865)年に花輪村で生まれ、明治6(1873)年に祥禅寺に開設された花輪小学校に入学しました。その後、群馬県尋常師範学校に進学し、卒業後は花輪小学校(花輪尋常高等小学校)の校長になりました。そして明治32年に田村虎蔵と「言文一致唱歌」を創始しました。言文一致唱歌とは、歌詞を話し言葉に近い形で書いた唱歌のことで、それまでの書き言葉中心の唱歌から親しみやすい言葉で歌えるようにするための試みでした。

明治33年に冨山房に入社し、坪内雄蔵の『小学国語読本』の編さんに関わり、明治34年に「兎と亀」を発表するなど、国語教育に大きな功績を残しました。大正11(1922)年、58歳で死去。地元の祥禅寺に葬られました。

代表作はそのほかにも「はなさかじいさん」「金太郎」などがあり、今もなお、石原和三郎の作品は幅広い世代に親しまれています。

和三郎が教壇に立っていた花輪小学校。現在は国の登録有形文化財に指定され「旧花輪小学校記念館」として令和5年にリニューアルオープンしました。石原和三郎や今泉嘉一郎に関する資料が展示されています。

近くを通る国道122号のメロディーラインには「兎と亀」が使用されています。

【取材協力】みどり市教育部 文化財課

旧花輪小学校記念館

みどり市東町花輪191

0277・76・1933

一般200円・小・中学生50円/月曜休館

土屋文明/写実主義を追求した短歌界の指導者

群馬県の名誉県民であり、群馬を出てから長く暮らした東京都でも名誉都民として評価された土屋文明は明治23(1890)年に西群馬郡上郊村大字保渡田(現在の高崎市保渡田町)で生まれ、平成2年に100歳で亡くなりました。

高崎中学校(現在の高崎高等学校)在学時から俳句や短歌を作ったり、万葉集の注釈書を読んだりすることが好きで、千葉から転任してきた国漢教師を介し伊藤左千夫との縁ができます。明治42年、高崎中学校を卒業後、正岡子規の伝統を受け継ぐ短歌誌『アララギ(※1)』の中心として活動していた左千夫を頼って上京。文明の才能を見抜いた左千夫の計らいにより、第一高等学校(現在の東大)へと進学することができ、在学中に芥川龍之介をはじめとする文学の仲間たちに巡り合うことができました。そして昭和5年からは、『アララギ』の編集発行人を22年間務めることになります。

「短歌は生活そのもの」と述べ、自然や生活の描写に重きをおく写実主義を追求しました。戦後「第二芸術論(※2)」がさけばれたときも、短歌の伝統を守り発展させた功績は「短歌界の指導者」と呼ぶにふさわしいでしょう。

群馬県立土屋文明記念文学館の常設展示室では、「土屋文明ーその作品と生涯ー」というテーマで文明の短歌や生涯を紹介しています。また、文学館敷地内の公園には 「青き上に榛名を永久の幻に出でて帰らぬ我のみにあらじ」の歌碑も。「青い草木の上にそびえる榛名山はいつも私の心の中にあり、なつかしいが、故郷には帰る家もない。しかし、私と同じような立場の人はたくさんいる」と、自分だけでなく、近代社会になり増えた、故郷を離れ暮らす人々の悲しみも大きく詠みこんだ短歌です。

ちなみに土屋文明は本名です。

※1 『アララギ』とは正岡子規門下の歌人が集まり作られた短歌誌。

※2 短歌軽視の主張

県立土屋文明記念文学館

高崎市保渡田町2000

027・373・7721

一般200円・大高生100円・中学生以下無料/火曜休館

江口きち/短歌が生きる支えふるさとを歌う薄幸の歌人

大正2(1913)年、川場村で父・熊吉、母・ユワの長女として生まれます。父はばくち好きでほとんど働きがなく、兄は高熱の後遺症で知的障害がありました。生活力のない父に代わり母が「栃木屋」という飲食店を一人で切り盛りして生活を支えていました。そんな暮らしの中、きちは優秀な成績でしたが進学は望めませんでした。沼田の縫製所へ勤めに出た後、念願であった郵便局勤めが始まり、局内に好きな人もできるなど、楽しいときを過ごすこと数カ月。母が脳出血で急逝し、家族の面倒をみるために再び川場へ戻ることになってしまいます。嫌いな父、白痴の兄、かわいい妹を抱え母の営んでいた栃木屋を継ぎますが、生活は困窮していて、歌を詠むことだけが生きがいでした。

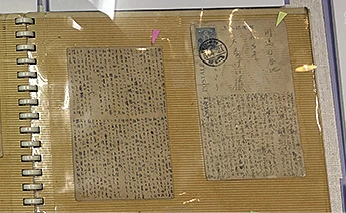

いつ頃からきちが短歌を作り始めたのかは、はっきりしていませんが昭和4(1929)年に同級生に宛てた書簡には18首ほどの短歌が書かれていました。昭和6年、教師の勧めで『女性時代(※3)』の社友となり、6月号に初めて、投稿した短歌が掲載されてから死の直前まで投稿し続けていました。家族、友人、意中の人のことや自然の動植物、苦しい生活を詠み自らの信念を貫いたきちの短歌は我流ではありましたがどんどん洗練されていきました。短歌が彼女の生きる支えでした。

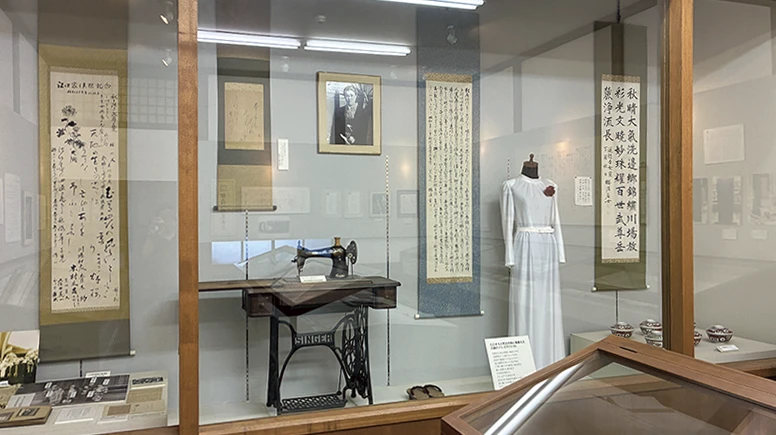

国の指定登録有形文化財でもある川場村歴史民俗資料館には「江口きち展示室」があり、書簡や写真、日記、愛用のミシン、死を覚悟して自ら作ったというドレス(レプリカ)などが展示されています。きちは自分の出した手紙はすぐ焼き捨てるか戻すよう友人に指示しており、残っているものは少ないのだそう。その少ない書簡を見ると字の小ささに驚かされます。また、文面も「〜だね」「ふふふ」など少女らしい、かわいらしさがにじみ出ています。清く正しい性格も垣間見えます。

昭和13年春頃から死を覚悟していたきちは日記の焼却、母の墓の開眼供養、絹で自らの死装束を縫うなどの準備を始めていました。その年の12月2日に兄を道連れに服毒自殺をし、26歳の短い生涯を終えます。

きちの死後、交流のあった人たちによって発行された歌集『武尊の麓』は『歌帖』、『女性時代』に掲載された歌と日記を編集して発行したものです。

※3 昭和5年創刊の女性のための総合文芸雑誌

【取材協力】川場村教育委員会

川場村歴史民俗資料館

利根郡川場村天神1122

0278・52・2115

高校生以上200円・中学生以下100円・未就学児無料/月・火・祝日定休