少子化による人材不足が深刻化する両毛地域の製造業界。外国人労働者への依存が進む一方、言葉や文化の壁も課題となっている。そうした中、太田工科専門学校(太田市東本町)は「自動車系スーパー技能技術者」の育成を掲げ、外国人留学生を対象に日本語や専門技術、さらには生活マナーまで徹底的に指導。即戦力として企業へ送り出す取り組みが注目を集めている。今回、みんなの学校新聞編集部は同校の特色などを2回にわたって報告する。

(2025年9月3日付「みんなの学校新聞」記事から)

早めの放課でアルバイトにも配慮

両毛地域は、自動車産業を軸とした製造業が盛んな地域だ。近年、この地域の経営者を悩ませているのが人材不足である。少子化の進行に伴い、高校卒業者数が減少しているうえ、工業高校など専門学科に通う生徒の4年制大学進学率が上昇し、卒業後に就職を希望する生徒は減っている。 同校の登校時間は午前8時40分。その後すぐにラジオ体操とショートホームルームが始まる。ラジオ体操を取り入れているのも、「日本式」を学ぶ一環だ。1限は午前8時50分から始まり、1コマ50分で1日5限。授業が終わるのは午後1時45分で、その後ショートホームルームと清掃を経て下校となる。

「休み時間を5分と短くすることで下校を早め、学生たちが放課後にアルバイトなどできるよう工夫しています」と竹内校長。学生の多くはコンビニエンスストアや地元工場などでアルバイトをし、生活費や学費をまかなっている。

8月29日、同校の3限目の授業をのぞいた。実習室では、かつてスバルで組み立て工程を担当していた塚田先生の授業が行われていた。教室には工具や部品が並び、作業服姿の学生たちが班に分かれて作業台を囲む。リーダー役の学生が前に出て安全標語を読み上げ、全員で復唱する―「日本式」を学び、即戦力を養成する同校の理念を体現する光景だった。

大手自動車関連メーカーへの就職がすでに内定している5期生、ネパール出身のラザバンシ・サンディプさん(25)は「安全についての知識も身についたし、日本語でのコミュニケーションも上達した」と同校での学びの意義を語る。

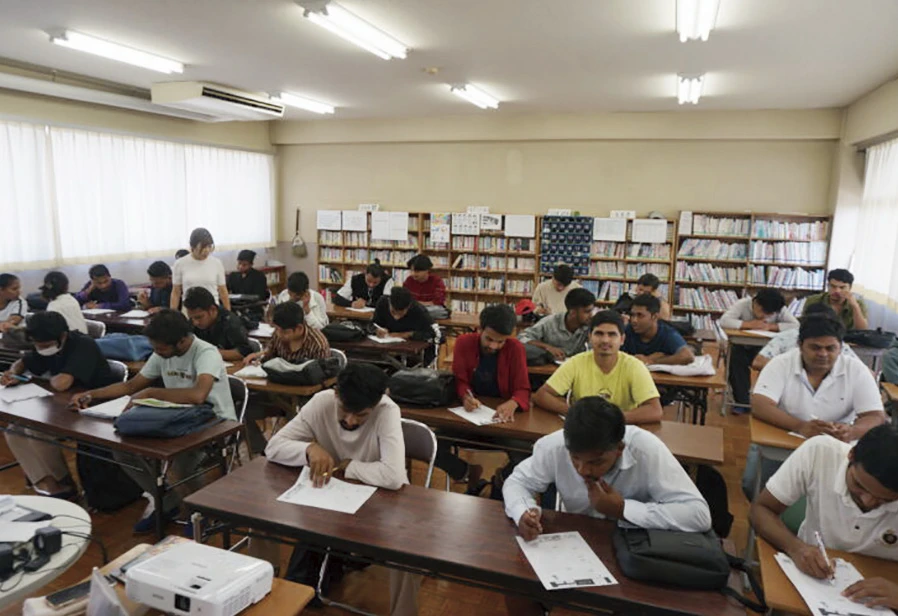

熱気あふれる日本語学科の授業

別の教室では日本語の授業が進められていた。モリエス先生が担当する中級クラスでは、この日、「日本語を使った算数」の授業が行われていた。解説を終えると学生たちはプリントに取り組み、質問のために次々と手を挙げる。先生はそのたびに机を回り、個別に指導する。取材を告げると「ボク、一番真面目でーす」とアピールする学生や、記者に向かってピースサインをする学生もいて、教室は明るくにぎやかな雰囲気だった。「パワーあふれるクラスなんです」と青柳寿美江副校長は笑うが、一生懸命学ぼうとする熱気は十分に伝わってきた。

藤井先生のクラスは上級レベル。この日のテーマは「先生におすすめしたい、国のお店/観光地」。机をのぞくと、レポート用紙にびっしりと文章を書き込んだ答案も見られた。

同校に入学するまでの経緯はさまざま。当然、学生の年齢や国籍も多様だが、日本で自動車を学びたい意欲にあふれた活気のある学校だ。

スリランカ出身のアシャーン・イスランカさん(23)は大の自動車好き。母国では防犯カメラの組み立て工場に勤めていたが、街でよく目にする日本車に憧れて2023年4月に来日した。前橋市内の日本語学校で1年間学んだ後、同校に入学。当初はまったく日本語が話せなかったが、今では流ちょうに使いこなすまでに成長したという。青柳副校長も「その上達ぶりには驚いています」と語る。イスランカさんは桐生市内の自動車関連メーカーに内定し、来春から社会へと羽ばたく。

「技能実習生ではなく正社員として即戦力になる人材を育成するのが当校のミッションです」と竹内校長。まだ卒業生は少ないが、今後100人規模で同校の学生は日本の自動車産業を担う貴重な人材として巣立っていく。北関東工業地域を支える働き手を育てる教育機関として同校の役割はますます大きくなっていくに違いない。

(編集部)

本記事は「みんなの学校新聞」で読むことができます

https://np-schools.com/news/15355

[群馬の教育をもっと元気に!]というコンセプトでスタートしたウェブメディア。群馬の教育を元気にすることで、子供たちの未来ももっと明るく、元気になればいいな。そんな思いをこめて運営されています。独自の紙媒体も年2回発行を予定。運営(編集室)は桐生タイムス社が行っています。

→ 「みんなの学校新聞」(https://np-schools.com/)