夏休みが終わり、新学期が始まると、学校に行きづらくなる子どもが増える傾向にある。2020年に行った文部科学省の調査によると、夏休み明けに不登校になる割合が高く、その背景には生活リズムの乱れ、友人関係、先生との関係など、多様な要因が絡み合っているという。教育委員会では保護者や子どもたちの悩みに寄り添うため、昨年4月から一元化された相談窓口「つなぐん」を設けサポートしている。気持ちが不安定になりがちな休み明け。「一人で悩みを抱え込まず、気軽につなぐんに相談してほしい」と担当者は呼び掛けている。

(2025年8月8日付「みんなの学校新聞」記事から)

長期休み明けに不登校は増加傾向に

全国7161校(2万2009人)の小学6年生、中学2年生を対象に文部科学省が2020年12月に調査を行った「不登校児童生徒の実態把握に関する調査報告書」によると、夏休み以降、「まったく学校に行っていない」「ほとんど学校に行っていない」と答えた児童生徒は約4割(小6:35%、中2:42%)に上った。2019年から始まったコロナ禍の影響の残る時期に実施した調査ではあるが、「一般的に長期休み明けは不登校が増える傾向にある」と群馬県総合教育センター・子ども教育相談係の西田麻規さんは話す。

学校に行きづらくなった要因(複数回答)として、小学6年生では「先生との関係」が29・7%でトップで、次いで「身体の不調」(26・5%)、「生活の乱れ」(25・7%)となっている。中学2年生では「身体の不調」(32・6%)が最も多く、先生や友人関係など学校生活に起因する項目が続く。

長期休み明けに不登校が増える理由の一つに、休み中の「遅寝遅起き」による生活リズムの乱れがある。これにより朝起きられなくなったり、体調不良を引き起こしたりするケースも多く、家庭内での生活管理の重要性が指摘されている。

悩みの相談窓口を一元化/「つなぐん」で手厚く支援

「学校に行きたくない」。子どもがそう訴えたとき、対応に悩む保護者も少なくない。西田さんは「いじめや教師による体罰・性暴力、家庭内暴力、発育の問題など、子どもを取り巻く悩みや問題は多様化しています」と説明する。

これまで、学校に関する相談・支援業務は分散していた。たとえば、高校生向けの「高校生LINE(ライン)相談」は県教委高校教育課が運営し、フリースクールと教育支援センターをつなぐ「MANABIBAネットワーク事業」は義務教育課が担当。発達障害やいじめなど養育全般に関する相談や教職員向けの相談は総合教育センターが担っていた。

相談環境をより使いやすくするため、県教育委員会は昨年4月、窓口を一元化し、群馬県総合教育センター内に「心と学びのサポートセンター つなぐん」を設置。18歳までの子どもと保護者、教職員が、学校や家庭内での悩みを電話・メール・来所で相談できるようにした。「相談件数は電話が最も多いですね」と西田さんは話す。

電話相談は、「話を聞いてほしい」というカウンセリング型と、「具体的な解決策を一緒に考えてほしい」というガイダンス型に大別されるそうだ。カウンセリング性の高いケースは「話してスッキリした」と解決することもある。一方、学校の担任との関係に悩んでいるような後者のケースでは相談者が一歩踏み出せるような提案をしたりするという。

また、子どもの発達に関するような専門的な知見を要する場合には医療関係の専門家に橋渡しできるのも「つなぐん」の特徴だ。「常駐ではありませんが、ドクターと契約しているので、相談員が医学的なアドバイスが必要だと判断した場合は医療とつなぐこともできます」と西田さんは説明する。

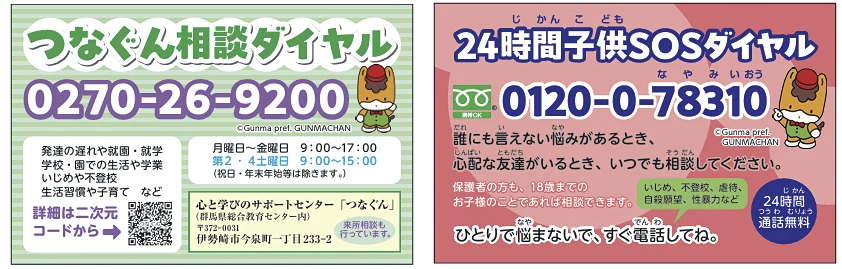

つなぐん相談ダイヤル

☎0270・26・9200(平日午前9時~午後5時、第2・4土曜午前9時~午後3時)

24時間子どもSOSダイヤル

☎0120・0・78310(24時間対応)

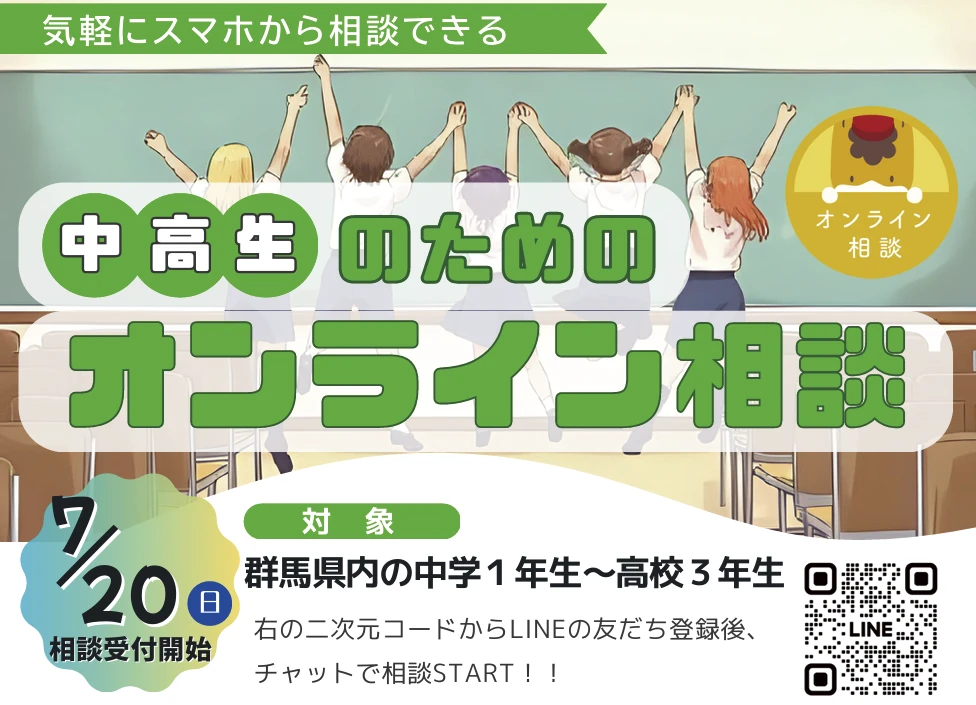

LINEによる中高生向けのサポートも7月から開始

「電話はハードルが高い」という生徒のため、同センターは7月20日から「中高生のためのオンライン相談」を開始した。LINEを登録すれば、性格や友人関係、いじめ、進路など学校内外の悩みを相談員にチャットで気軽に相談できる。「すぐに相談がなくても、登録しておけばいざというときに役立ちます」と西村琢巳所長は事前の登録を勧める。

相談時間は原則、日曜・祝日の午後7時~同10時だが、長期休み明け前後には特別期間を設けている。たとえば夏休み終盤の8月23日~9月3日は毎日午後7時~同10時に対応する。

「つなぐん」の存在をもっと知ってほしい/認知度を上げるのが課題

「時間帯を気にせずできるメールやSNSのチャット機能が使える相談窓口があるとよい」「ちょっとしたことをいつでもすぐに相談や質問できる場所があると、もっとため込まずに気楽に気持ちが吐き出せると思う」

先の文科省の「不登校児童生徒の実態把握に関する調査報告書」に寄せられた保護者の声だ。「つなぐん」はまさにこうした保護者のニーズに沿って開設された。課題は認知度だ。実際、「中高生のためのオンライン相談」のLINEの友だちも8月8日時点で68人。県内の中高生の生徒数から考えるとかなり少ない。「つなぐんのようなサポートがあることを多くの保護者や児童生徒に知ってもらいたい」と西村所長は話している。

(編集部)

本記事は「みんなの学校新聞」で読むことができます

https://np-schools.com/news/15079

[群馬の教育をもっと元気に!]というコンセプトでスタートしたウェブメディア。群馬の教育を元気にすることで、子供たちの未来ももっと明るく、元気になればいいな。そんな思いをこめて運営されています。独自の紙媒体も年2回発行を予定。運営(編集室)は桐生タイムス社が行っています。

→ 「みんなの学校新聞」(https://np-schools.com/)