AIとともに生きる時代/群馬の高校で進む〝心の力〟の学び

ChatGPTなどのAIが急速に広がる今、求められているのは〝数値では測れない力〟。それが「非認知能力」と呼ばれる、心の柔軟さや前向きに挑む力です。今回は、その力が人生の豊かさにどう影響するのかを探りつつ、群馬県内で進む「自律した学習者」育成の取り組みや、生徒の主体性を育てる高校の実践を紹介します。

AIを「脅威」ではなく「パートナー」に

ChatGPTをはじめ、文章づくりやイラスト、音楽制作までできるAIツールが次々と登場し、便利な時代になりました。一方で「人間の役割が失われてしまうのでは」と不安の声も聞かれます。

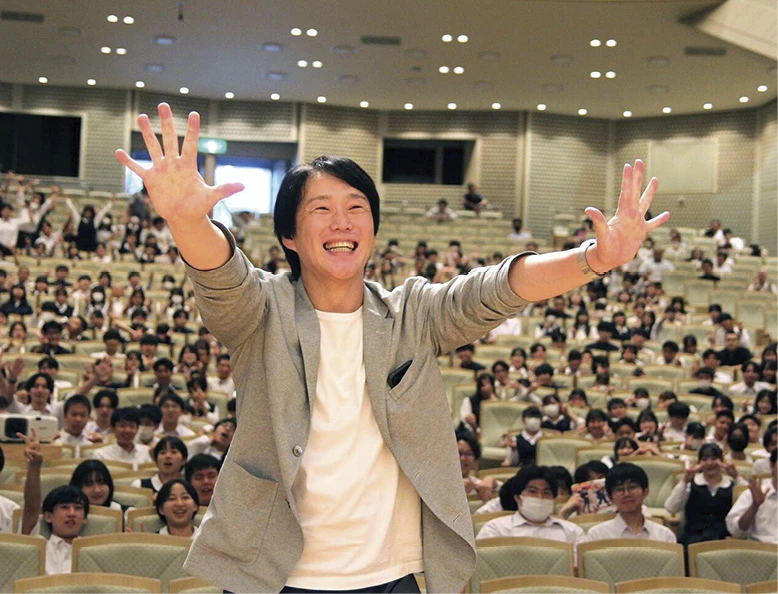

そんな中、桐生市立商業高等学校で講演した非認知能力の専門家・中山芳一先生は「AIは敵ではなく、うまく協力し合うパートナー」と語ります。AIの力を生かすためにも、今こそ大切なのが〝数値では測れない心の力〟、つまり非認知能力だといいます。

アメリカの経済学者ジェームズ・ヘックマン氏らの研究によれば、「非認知能力は人生の幸福や社会的な成功に深く関係している」とされています。

国語や英語など、点数で評価できる力が「認知能力」。それに対して非認知能力は、「最後までやり抜く力(グリット)」や「失敗してもあきらめず挑戦し続ける力」「新しいことを学ぼうとする意欲」など、心の働きに関わる力のことです。

今、学校現場ではこの〝見えない力〟をどう育むかが大きなテーマになっています。

群馬県では、「一人ひとりが自分で考え、学び、行動し続ける〝自律した学習者〟」を育てるため、授業の見直しや教育改革を進めています。

その中心となっているのが「SAH(生徒の主体性を育む実践指定校・協力校)」の取り組み。県内5校の指定校と10校の協力校が、非認知能力を育てるための実践を行っています。

群馬県が推進! 生徒の「主体性」を育む先進的な取り組み

群馬県立前橋南高等学校では生徒の提案によって校則を見直す、修学旅行の服装ルールを自分たちで考えるという活動を実施。群馬県立新田暁高等学校では、生徒が企画した〝恐竜の着ぐるみによるあいさつ運動〟が話題を集めています。

市立高校である桐商でも、今年4月に独自の教育ビジョン「S.P.A.R.K. for our well-being!」を発表し、非認知能力の育成に向けて動きだしています。

幼少期への取り組み・おおぞら幼保園小池園長に聞く「教え込まない環境設計」/自然×先生の「問い」が育む、子どもの〝見えない力〟

点数では測れない力=非認知能力。自己肯定感や意欲、協調性、やり抜く力—これらは、日々の生活と体験の中で芽生え、伸びていきます。桐生市新里町の認定こども園「おおぞら幼保園」では隣接するすぎの子幼稚園とともに、川や里山、畑、飼育動物といった豊かな自然環境に加え、子どもに寄り添う人的環境を重ね、「教える」よりも「気づきが生まれる場」を丁寧につくっています。小池聖文園長に、その実践を聞きました。

「非認知=生きる力」/まずは心が動く場面を増やす

標準的な小学校の校庭約5個分の広大な敷地を有する同園。園庭にはツリーハウスやターザンロープといった職員や保護者による手作りの遊具がたくさん並び、園の周囲には川や蛍の公園、手作りの遊び場がある里山「ぞっき林」もある。四季の変化に合わせて川辺で生き物を観察したり、手作りの遊具で身体を使って遊んだり。こうした日常は、偶然の発見と小さな挑戦の連続です。

「動物ランド」ではポニーやヤギ、ウサギを年長児が当番制で飼育、畑では野菜なども栽培し収穫したての味覚も味わっています。自然から受け取る神秘性・はかなさ・不思議さを通して非認知能力はいや応なしに育まれますが、それをさらに高めるのは対応する人の環境だと小池園長は語ります。「心が大きく揺れる瞬間を丁寧に受け止めることが、非認知の芽を育てます」

先生は「答えを言わない伴走者」

子どもが何かを見つけたとき、先生はすぐに名称を教えません。例えば虫なら図鑑をそっとそばに置き、「名前、調べてみようか?」と問いかけます。「こちらが先に答えを言ってしまうと、子どもの主体性が育ちません。発見を受け止め、問い返し、資料へつなぐ—その〝声かけ〟が探究を深めます」。先日は飼育していたウサギが亡くなることもあったばかり。「命に向き合うからこそ、別れも経験します。悲しみを共有し、弔うプロセスまで子どもと一緒に向き合います」

けんかが起きたときは先生が善悪を裁くのではなく、まず当人同士で気持ちを伝え合わせるそう。自分の言葉で相手に伝え、相手の言葉を聞く経験が協調性と自己表現の芽を育てるそうです。

こうした経験を通して自分への発見や気づき、挑戦にもつながり、もしダメだったときでもやり抜く力や負けない力が育まれる。豊かな自然に加えて発見を次の学びへ橋渡しする人的環境と「できた」を積み重ねさせるまなざしがあって育む非認知能力は日々の生活を丁寧に編むことが大切だと感じさせてくれました。

社会福祉法人峰悠会

おおぞら幼保園

桐生市新里町関548-4

0277・74・0334

非認知能力をもっと知りたい!/図書館の司書さんがすすめるこの5冊

「もっと非認知能力について知りたい」。そんな読者のために桐生市立図書館の司書さんがおすすめの本を紹介してくれました。

「親子で楽しめるという点では絵本をおすすめしたいですね」と司書さん。絵本は非認知能力を育成する要素がつまっているそうです。

特にその中でおすすめなのが、『ぼくはぼくのえをかくよ』(荒井良二・著/学研)。一本の線が海にもなり、大地にもなる。作ることの楽しさを教えてくれる一冊です。

『点 きみとぼくはここにいる』(ジャンカルロ・マクリ、カロリーナ・ザノッティ・著/講談社)。「点」というモチーフを用いて、貧困や差別といった世界規模の問題をわかりやすく伝えてくれます。人を思いやる気持ちについて親子で話すきっかけになりそう。大人でも楽しめる一冊。

子育てというテーマで非認知能力を学びたいなら、桐商でも講演した〝非認知能力〟育成の第一人者・中山芳一先生の『非認知能力の強化書』(東京書籍)や、教育学者の榎本博明先生の『子どもが伸びる親のことば』(河出書房新社)がおすすめ。どちらも図版やイラストを交えて非認知能力についてわかりやすく解説しています。司書さんは「入門編としてぴったりです」と話してくれました。

最後に上級者向け。『私たちは子どもに何ができるのか―非認知能力を育み、格差に挑む』(ポール・タフ・著/英治出版)。非認知能力の育成がその後の人生に大きな影響力をもつことを明らかにした一冊で、海外の事例が数多く紹介されています。学校の先生など教育を専門にしている人にぜひ読んでほしい本です。

桐生市立図書館

桐生市稲荷町1-4

0277・47・4341