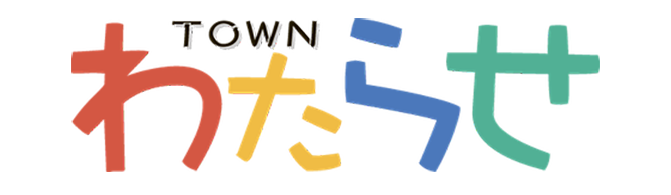

クルマで走るとメロディーが聞こえる「メロディーライン」。実は群馬県は全国のメロディーラインの約40%が集中するメロディーライン大国なんです。県内には既に10カ所、この9月に、11番目のメロディーラインが、国道18号、旧道・碓氷峠に設置されました。紅葉が最盛期を迎えた碓氷峠、新しいメロディーラインを走り、周辺の観光スポットを巡りました。

❶メロディーライン/実際に走ってみると…

「♪秋の夕日に照る山紅葉 濃いも薄いも数ある中に~♪」―。10月上旬、国道18号(旧道・碓氷峠)に設置されたばかりのメロディーラインを走ってみました。場所は安中市から軽井沢に向かう下り車線、めがね橋手前の約300㍍区間。制限速度40㌔で走ると、約27秒間、唱歌「紅葉」のメロディーが聞こえるとのこと。安中市初めてのメロディーラインです。

これまでタウンわたらせで紹介すること2回、メロディーライン推しの筆者にとって、新設をいち早く走って、その感想を読者の皆さんに紹介するのはいわば使命のようなもの。

期待に胸を膨らませ、いざ碓氷峠へ。峠の上り口にある玉屋ドライブインを過ぎ、碓氷湖を左手にかすめると、ほどなく「この先メロディーライン 40㌔で走行すると『紅葉』~もみじ~が流れます」の看板が。続いてすぐ「メロディーライン♪はじまり」の看板が現れ、いよいよ走りぞめスタートです。走行音が高めなオールシーズンタイヤなのではっきり聞こえるか、ちょっと不安でしたが、確かに紅葉のメロディーが耳に入ってきました。でも、いままでに走ったところよりは若干控えめです。

終点までは300㍍

そんな疑問を安中土木事務所に直接ぶつけてみました。担当者いわく「施工してまもなくは、聞こえづらいという声をお聞きします。アスファルトがまだ軟らかいからかもしれません。時間がたち、アスファルトが硬くなってくるとよく聞こえるようになるはず」「設置路面がくねくねとした峠道ということもあり、一定速度で走りづらいというのも、他と比べて聞こえにくい理由の一つかも」とも。

カーブだと、意識しなくてもスピードを落としがちですものね。出来たてのメロディーラインを走れるのは今だけ。そう考えると、かなりレアな体験をしたのかもしれません。

なぜ「紅葉」のメロディーなの?

旧道・碓氷峠のメロディーラインの曲名は「紅葉」。作詞者の高野辰之(たかの・たつゆき/1876~1947年)さんが、碓氷峠にある信越本線熊ノ平駅(現在は廃線)から紅葉を眺め、その美しさに引かれてこの詞を作ったということから、碓氷峠にゆかりのある曲として選定されました。

高野辰之って誰?

ここで略歴を簡潔に紹介しましょう。長野県長江村(現中野市)出身の国文学者で、東京音楽学校(現東京芸術大学)や東京帝国大学(現東京大学)、大正大学などで国文学の教壇に立っていました。小学唱歌の作詞者としても有名で、「紅葉」のほか、「故郷」「朧月夜」「春の小川」「春が来た」など、今でも多くの人に親しまれている歌の作詞を手がけています。小学生のときに歌った、あの唱歌の作詞者だったなんて。奇妙な縁を感じました。

❷旧熊ノ平駅/「紅葉」作詞の舞台旧熊ノ平駅を歩いてみれば

高野さんが、東京と故郷の信州を往復していたころは、信越本線にはアプト式軌道(線路の中央に敷設された歯型レールと歯車をかみ合わせることで、急勾配を上り下りする)が引かれ、ゆっくりと走っていたので、周囲の景色も堪能できたのかもしれません。

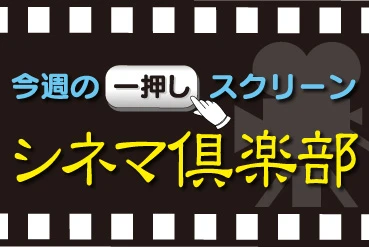

熊ノ平駅は現在もその姿を見ることができます。メロディーラインを駆け抜け、めがね橋を右手にやり過ごし、峠道をほんの数分走ると、左手に無料の熊ノ平駐車場が見えてきます。駐車場には「紅葉」の歌碑のほか、電気や水道いらずの環境配慮型トイレ(男女別)もありました。ここに駐車し、道路を渡って151段の階段を上がると、そこが旧熊ノ平駅。周囲を木々に囲まれた階段は少々急ですが、手すりが設置されているので、年配の方でも安心です。

階段を上りきると、急に視界が開け、線路や変電所が目に入ります。構内には、アプト式開通の碑とともに、1950年6月の崩落事故で亡くなった国鉄職員など関係者を弔う殉難碑もありました。後述する玉屋ドライブインのおかみさん・小池節子さんによると、今でも災害が起きた6月には国鉄OBの方が慰霊に見えるそうです。

旧熊ノ平駅

❸紗弥加コーナー/碓氷峠の新たな聖地

この駐車場があるC83コーナー(旧道・碓氷峠には約12㌔の区間に184!ものコーナーがあります)は、2024全日本ラリー選手権第5戦で、安中市観光大使でプロドリフトドライバーの下田紗弥加さんが華麗なドリフトで観客を熱狂させたことから、「下田紗弥加コーナー」と安中市が命名しました。人気漫画「イニシャルD」で登場したC121コーナーとともに、碓氷峠の新たな聖地となるといいですね。下田さんがドリフト走行する記念看板も設置されていました、必見です。

下田紗弥加コーナー

❹めがね橋/碓氷峠のシンボル

碓氷峠で一見の価値ありといえば、めがね橋は外せません。メロディーラインを走りきるとすぐ正面に、巨大なレンガのアーチ橋が見えてきます。碓氷第三橋梁(きょうりょう)、通称めがね橋です。めがね橋は1892年(明治25年)に完成した、レンガ造りのアーチ橋で、碓氷峠のシンボルとも言える建造物。川底からの高さ31㍍、長さ91㍍、202万8000個のレンガで造られた、日本最大級の四連アーチ式鉄道橋です。下から仰ぎ見たときの高さといったら。筆舌に尽くしがたい思いです。明治になってわずか25年で、こんな橋梁が造れるとは。ただただ、驚くばかりです。

軽井沢方面へ400㍍ほど先の左側に、トイレのある無料の駐車場が整備されています。取材日は平日でしたが、普通車22台分のスペースは満車状態でした。

橋梁は第2橋梁から第7橋梁、および第13橋梁までの7基が残っており、すべてがレンガ造りで、国重要文化財に指定されています。第5、第6橋梁は道沿いに説明板があり、ちょっとした駐車スペースもありました。隠れた撮影スポットではないでしょうか。駐車する際は、くれぐれも交通の妨げにならないよう注意が必要です。

めがね橋

❺碓氷湖(坂本ダム駐車場)/湖面に映る紅葉めで碓氷湖一周散策を

そうそう、「紅葉」の歌碑は、碓氷峠を上りはじめてすぐ左手に現れる碓氷湖半にもありました。碓氷湖は四方を国有林の大木に囲まれたダム湖で、四季折々美しい姿が見られますが、特に秋は湖面に映る紅葉が素晴らしく、多くの観光客が訪れる人気スポットだとか。舗装された駐車場は広く、トイレも完備。取材日はまだ紅葉には早すぎましたが、湖面に周囲の樹木がきれいに映り込んでいました。

碓氷湖にある坂本ダムは、堤高36・3㍍、堤体長85㍍の重力式コンクリートダム。湖畔には約1・2㌔の散策道が整備され、約20分で一周できます。ダムの洪水吐に架かる橋梁は鉄道トラス橋、湖面には国の指定重要文化財である旧国鉄信越線の碓氷第三橋梁(通称めがね橋)をイメージしたレンガ張りのアーチ橋が2橋架かっています。 湖面に映るアーチ橋と紅葉、一見の価値あり、です。

碓氷湖(坂本ダム駐車場)

❻玉屋ドライブイン/江戸期から続く、峠の名物「力もち」

碓氷峠を存分に満喫した後は、峠の入り口に店を構える玉屋ドライブインでひと休み。名物という「力もち」をいただくことに。

この力もち、江戸時代、安中藩士が中山道を競走した際、振る舞われたというものが始まり。きっと、若い藩士たちの力の源になったんでしょうね。熊ノ平駅でも販売していたそうです。旧中山道沿いから、現在の地に移転したのは62年前のこと。現在は5代目の小池昭さん(78)、節子さん(78)が店を切り盛りしています。

こしあんで包んだ力もちのほか、からみもち(大根おろし)、きな粉、ごまもちもあり、すべて一皿6個で400円。10月から2月までの期間限定の栗あんもあります。一皿に栗あん3個、力もち3個で550円。1番人気はこしあんの力もち、次いでからみもち、栗あんも人気だそうです。

この日は栗あんの入った力もち一皿をいただきました。こしあんも栗あんもほっとする、優しい甘さ。一口大のもちは口に含むととろけるような食感です。あっという間に一皿6個をペロリ。もう一皿食べられそう、「無限力もち」、そんな気がしました。

「桐生からお見えになる方もたくさんいらっしゃいます」と節子さん。紅葉の時期は観光バスで来店する団体客も多いそう。街道一の人気店なんですね。ソースかつ丼870円とセットにする人も多いんだとか。

力もちは地元のもち米を使った、つきたての餅なので、賞味期限は翌日まで。お土産用の折り詰めもあります。力もち12個入り800円を買い求めました。すてきなお土産になりました。

節子さんによると、碓氷峠の紅葉の見ごろは、例年11月中旬ごろ。まさに「今」です。メロディーラインを走ってから食べるか、食べてから走るかは、皆さん次第。

さあ、錦秋の碓氷峠へ、いざ。

玉屋ドライブイン

安中市松井田町坂本1011の1

027・395・2457

(午前10時~午後4時30分/火曜定休)