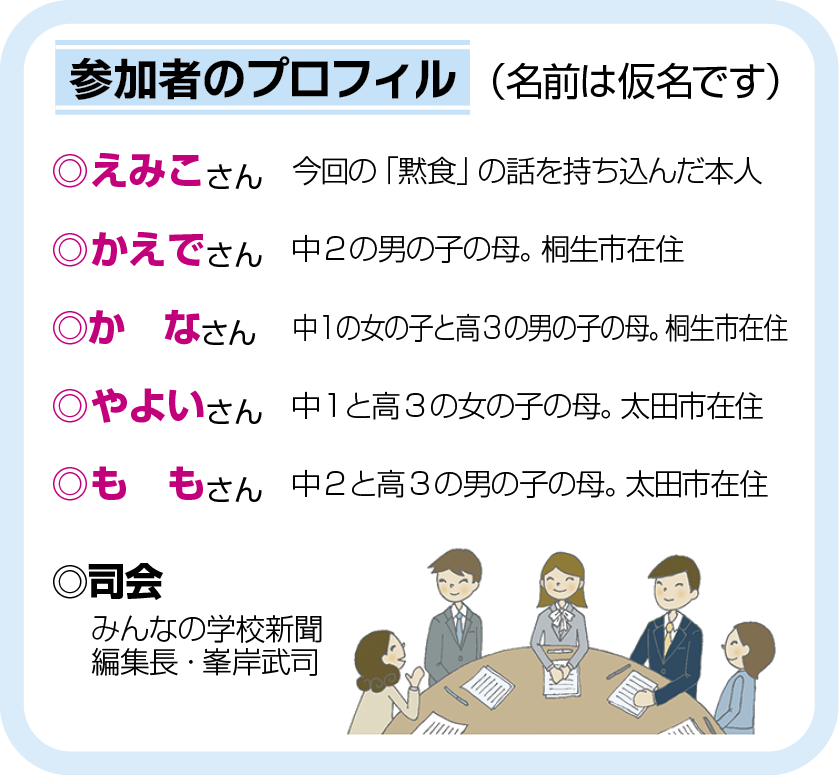

学校のことや勉強のことなど、子どもの教育をめぐる親の悩みは尽きないもの。「よその家ではどんなふうに考えているのか知りたい」。そんな声に応えて、みんなの学校新聞編集局では、同じ境遇の親たちに集まっていただき、本音で語り合ってもらう場を設けました。題して「子育て世代のぶっちゃけ座談会」。今回のテーマは「いまだに学校は黙食って、どーなの?」です。①を2回に分けて掲載します。今回は②後編です。

(2025年1月28日付「みんなの学校新聞」記事から)

〝ワイガヤ〟で食事をする意味を再考してほしい

●司会 学校で黙食がいまも行われているとすると、3〜4年はそんな状況が続いているんでしょうから、それが当たり前の価値観になってしまっても不思議ではないですよね。

◎かえで うちの子は自分からいっぱいしゃべるようなタイプの子ではないし、自分の家の環境もそうなので、(学校生活の中で)経験値を増やしてあげたいっていう思いがあります。

給食の時間ってコミュニケーション能力を養ったり、経験を積んだりする大切な時間だと思います。いろんなことをしゃべりながら、コミュニケーションを取りながら食べる。自分から話すことができなくても、いっぱいしゃべってくれる子の話を聞いて、食べてる時に人の話を聞いて「ふふっ」て笑っちゃうとか、話を振られて、みんなの輪に入ることができるとか…。

いろんな家庭環境がある今だからこそ、給食の時間の使い方を考えてもらえるとありがたいですね。学校の先生も大変だろうけど、その辺りもう一回話し合ってほしいかも。

◎かな 「おまえ、食べ方汚いよ」って友達から指摘されて、「俺、食べ方汚いんだ」って気づける。親に言われても言うことを聞かないから、そういう友達同士のコミュニケーションがあるだけでも意味がありますよね。

◎もも (黙食で)前を向いて食べていたら、そういうこと分からないですもんね。

◎かな そうそう。本当、そうなんです。

◎かえで 親子じゃない関係の方がすごく影響を及ぼすと思います。

◎やよい そうですよね。

●司会 昔だったらおじいちゃんやおばあちゃんが家にいて、食べ方とか箸の持ち方とかマナーとか、結構うるさく言われました。多分、核家族化や共働き家庭が増え、個食化する中で、そういったことがあまり家庭内で機能していないと思うので、そういう意味では学校への期待は大きいですよね?

◎かえで そうですね。黙食ひとつとってみても、(コロナ禍が)子どもたちから学びの場や経験の場っていうのをすごく奪ってしまってる気がします。

◎もも 同じものとかを食べると、それだけでも何か一体感とか生まれますよね。「おいしいね」「これちょっと硬いね」とか、そういうことで仲良くなれることってあると思うんです。

●司会 お母さんたちからみて、学校の給食の時間というのは学ぶきっかけがたくさんある場という認識ですよね。その意味で、黙食というのは大切な機会を奪ってしまっているということでしょうか。コミュニケーションをとるきっかけをつくるためにも「みんなでおしゃべりしながら過ごす」場をもう一度学校にはつくってもらいたいということですよね。

本日はありがとうございました。 (おわり)

本記事は「みんなの学校新聞」で読むことができます

https://np-schools.com/news/12192

[群馬の教育をもっと元気に!]というコンセプトでスタートしたウェブメディア。群馬の教育を元気にすることで、子供たちの未来ももっと明るく、元気になればいいな。そんな思いをこめて運営されています。独自の紙媒体も年2回発行を予定。運営(編集室)は桐生タイムス社が行っています。

→ 「みんなの学校新聞」(https://np-schools.com/)